本文围绕常州足球教练张萍“从草根到专业”的成长轨迹展开,通过梳理他的启蒙阶段、专业化转型、独特的执教理念以及对常州青训体系的推动,全面呈现一位基层足球工作者如何凭借热爱、坚持与探索精神,成长为深受认可的职业教练。文章首先回顾张萍在球场边的起点,从自学成才到参与地方赛事,用多年积累奠定基础;随后分析他在专业培训、执教实践中的突破与转型,通过不断学习与赛事磨炼,让其形成一套成熟的训练体系;接着聚焦他对足球的哲学思考——如何平衡竞技与育人、如何培养球员的自驱力与战术理解;最后延伸至他对常州青训建设的贡献,展现其作为本土教练对地区足球生态的推动意义。全篇不仅展现了一位教练的历程,更提供了一套值得基层足球借鉴的发展范本。

1、草根起步的足球启蒙

张萍的足球缘分始于常州的街头球场,那些简单的水泥地、木制球门和散落的球员们构成了他最初的训练环境。没有系统化的指导,没有完善的装备,他最初的全部资源,就是无尽的热爱与对足球的本能理解。正是在这样的环境下,他逐渐积累了对足球最纯粹的感知力。

作为一名典型的草根球员,张萍在少年时期经常主动组织小范围对抗,靠着观察和模仿提升技术。缺乏正式教练的时期,他便以观看比赛录像、学习战术资料的方式自我提升,这种自驱式学习为他日后的执教奠定了扎实的基础。

随着年龄增长,他开AG九游会始参加常州本地的民间足球赛事。对抗的强度与对手的多样性,让他意识到足球的体系化与科学化不可替代。通过不断总结失败与成功,他逐渐形成自己对比赛的分析框架,也萌生了真正走上专业道路的念头。

2、从自学到专业的转型

为了突破草根身份的限制,张萍选择走向专业化。他报名参加中国足协相关的教练员培训课程,从基础理论、体能训练、技战术体系到青训理念,一个个系统化的知识模块重新构建了他的足球认知。专业学习让他看到过去凭经验执教的局限,也让他对未来的发展方向有了更清晰的规划。

进入正式执教岗位后,他在常州多所学校与青训机构担任教练,面对不同年龄、不同基础的球员。他在实战中不断试验课堂所学,让专业理论与训练实践结合,逐步形成一套结构化的训练思路。这一阶段的逐层打磨,让他的教练能力从草根积累真正升华为专业实力。

随着经验的增长,他也开始带队参加江苏省级及周边地区的各类青少年赛事。在强队的冲击下,他进一步意识到训练体系与球员心理建设的重要性,于是他开始引入新的训练工具、数据记录方法与评估体系,使他的训练模式更加现代化、科学化。

3、独具特色的执教理念

张萍的执教理念源自草根,却又不止于草根。他始终坚持“足球既是竞技,也是教育”的理念,在训练中要求球员不仅提升技术,更要提升思考能力、沟通能力与团队责任感。他认为足球不仅塑造球员,也塑造人格,这种理念贯穿在他日常训练的所有细节中。

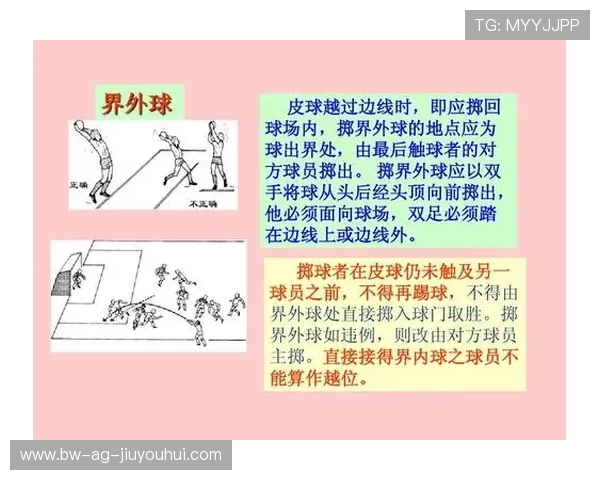

在技战术训练中,他强调“理解型足球”,要求球员明白每一个动作的目的,而非机械完成任务。无论是跑位、控球、逼抢还是传接配合,他都耐心讲解其背后的战术逻辑,让球员在训练中学会读懂比赛。这种理念帮助许多青少年球员在战术意识上远超同龄人。

此外,他非常重视训练的趣味性与长期性。他认为足球培养不是短跑,而是马拉松。因此他设置大量情景化、小组协作型训练项目,提高孩子们的参与度与思考能力,同时兼顾训练的持续刺激,让球员愿意长期坚持、不断进步。

4、助力常州青训体系建设

在职业能力提升的同时,张萍也将眼光投向更广阔的平台,致力于推动常州当地的足球青训发展。他主动参与本地青训体系的建设,与学校、培训机构、社会足球组织合作,以更完善的训练体系覆盖更多青少年。

他尤其关注基层足球资源的分配问题,把更多时间放在普通学校和足球基础薄弱的地区。通过引入合理训练计划、建立定期比赛机制、提升教练水平等方式,他帮助当地构建了更健康的足球培养生态。这不仅改善了青少年训练质量,也为常州足球储备了更丰富的后备力量。

在推动地区发展的过程中,他也不断输出理念与经验,组织讲座、开展公益训练营、编写训练手册,让更多教练与球员受益。张萍的影响力不仅体现在他所带的队伍,还体现在他推动整个常州足球向更科学、更规范方向发展的努力之中。

总结:

常州足球教练张萍从草根到专业的成长历程,是一段关于热爱、坚持与不断突破的实践之路。从街头球场的自我摸索,到专业体系的扎根实践,再到独特理念的形成与青训建设的推进,他用真实行动展示了一名基层教练的价值。

他的故事告诉我们,足球的发展不仅需要顶级职业体系,更需要无数扎根基层、默默耕耘的教练。他的成长与思考,为常州乃至更多地区的基层足球发展提供了启示:只有坚持学习、立足本土、注重育人,才能真正推动中国青少年足球向更健康、更专业的方向前进。